「うちのレセプト、返戻されてる…なぜ?」

こうした声が2025年6月以降全国の歯科医院で少しずつ聞こえてきています。

原因の多くは「口腔機能管理体制加算」(以下、口管強)の算定における「みなし制度」つまり「みなし口管強」の失効です。2024年6月の診療報酬改定により、旧「歯科外来診療環境体制加算(か強診)」や「外来環」を届け出ていた歯科医院は、経過措置により自動的に口管強を算定できる「みなし算定」が認められていました。

しかし、この措置は2025年5月31日をもって完全終了。

以降は、施設基準に基づく再届出がなされていない限り、口管強を算定する資格を失っている状態にあります。

本記事では、返戻リスクを回避するための基礎知識から、再届出に必要な要件、特に焦点となる「小児の心身の特性」に関する研修までを、分かりやすく解説します。

「みなし口管強」完全失効!2025年6月以降の現状とは?

まず最も重要なのは、「みなし口管強」による算定はもうできないという点です。

以下で詳しく解説していきます。

「か強診」「外来環」からの経過措置は2025年5月末で終了

診療報酬改訂により2024年6月以降「口腔機能管理体制加算(口管強)」は、施設基準を満たし、地方厚生局への届出が完了している歯科医院のみが算定できる仕組みに一本化されました。

そして、旧か強診・外来環を届け出ていた歯科医院が、経過措置として活用できた「みなし口管強」は2025年5月31日で完全終了しました。

2025年6月以降、再届出していない歯科医院は算定資格喪失状態

2025年6月以降、再届出を行っていない歯科医院は、制度上「算定資格を失っている状態」と見なされます。

つまり、どれだけ丁寧に口腔機能管理を実施していても、再届出が未完了であれば、レセプト上では算定不可扱いとなり、保険請求が認められない=返戻対象となるのです。

この「算定資格の喪失」は形式的なものであっても極めて重大です。

加えて、届出が受理されるまでには通常2〜4週間を要するため、再届出が遅れるほど算定できない期間が延び、歯科医院の損失につながります。

制度の変更はすでに施行済み。

後回しにすればするほど、請求不能のリスクが高まります。

いま一度、自院の届出状況を確認し、速やかに再届出を行うことが喫緊の課題です。

愛知県保険医協会や支払基金からの警告

実際、愛知県保険医協会の2025年4月時点の報告によると、県内の約半数の歯科医院が再届出を完了していないという状況が明らかにされました。

このような傾向は全国的にも見られ、「他院のこと」とは言い切れない状況です。

さらに今回の変更は、厚労省が推進する口腔機能管理の質向上と地域格差の是正を目的とした制度再設計の一環であり、“みなし”制度の復活は事実上見込まれていません。

返戻・査定が発生する理由

レセプトの返戻や査定が発生する主な理由は、以下に集約されます。

届出忘れ・再提出の様式不備

「届出は以前済ませた」「自動で継続されるのでは?」といった認識のまま放置していたケースが多く見られます。

しかし、今回の制度変更では新たな様式での再届出が必須です。以前の書式や旧か強診のままでは無効となります。

小児研修の未受講・有効期限切れ

再届出の要件として、「小児のう蝕管理および心身の特性に関する研修の修了」が追加されました。

修了証に日付の記載があるか、有効期限が切れていないかを必ず確認してください。

実際に「2021年度に受講した研修を添付したが、返戻された」という報告もあり、3年以上前の受講証明は使用できない可能性があります。

添付書類不足や記載ミス

添付書類不足や記載のミスとして、以下の内容が挙げられます。

・研修修了証の添付忘れ

・体制図の不備

・管理者氏名の旧字体ミス など、

ほんの些細な記載ミスでも受理されず、返戻対象になるケースが多くあります。

「以前届出したから大丈夫」という思い込みが危険

「か強診や外来環の届出は過去に行っているから、今回も自動的に算定できるだろう」こうした思い込みが、2025年6月以降、数多くの返戻を招いています。

2024年6月の診療報酬改定により、「みなし制度」はあくまで1年間限定の経過措置として位置づけられました。

そしてその経過措置は2025年5月31日で完全終了しており、「みなし」での口腔機能管理体制加算(口管強)の算定は不可能となっています。

つまり、以前の届出が有効であるかどうかにかかわらず、改定後の新しい施設基準に基づいた再届出が必要なのです。

様式と内容も変更されているため、過去の書類のままでは通用しません。

厚生局への確認を怠ったまま旧届出に頼っていると、知らぬ間に口管強が算定できていない、あるいは返戻が届く、というリスクに直面します。

必ず自院の届出状況を再確認し、新基準に沿った対応を行いましょう。

「口管強」再届けに必要な3ステップとは?

では、口管強の再届出には具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?

3ステップに分けて解説します。

地方厚生局の「届出受理名簿」で掲載有無を確認

まず最初に確認すべきは、「自院がすでに再届出を完了しているかどうか」です。

厚生労働省の各地方厚生局では、再届出を受理した医療機関の一覧表(名簿)を定期的に公開しています。

この名簿に自院の名称が掲載されていれば、原則として届出は受理されていると考えてよいでしょう。

たとえば、以下のような地域別名簿が該当します

・東海北陸厚生局 医療機関名簿(口管強)

・関東信越厚生局 医療機関一覧(施設基準)

確認する際のポイントとして、全角や半角、旧字体も表記揺れに注意しましょう。

名簿に掲載がない場合は、再届出が未完了、または書類不備で受理保留中の可能性があります。

いずれにせよ、そのままにしておくと口管強は算定できません。

早急に次のステップへ進みましょう。

「小児研修」の有効期限・内容案件をチェック

続いて、再届出の必須要件である「小児のう蝕管理および心身の特性に関する研修」が、自院の院長または該当者によって適切に受講・修了されているかを確認します。

最低条件として、以下の点を押さえましょう。

・修了日が2022年6月1日以降であること(有効期間は原則3年間)

・研修内容に「心身の特性」が明記されていること(例:発達障害、医療的ケア児への対応)

この点は多くの医院で見落とされています。

過去に受講した「小児う蝕予防」などの研修では、内容が不十分と判断され、返戻対象になるケースが続出しています。

・修了証の発行年月日が記載されているか

・講義内容に「発達特性」「保護者支援」「非言語的対応」などの記述があるか

・講義単位数(例:2時間以上)や発行元の機関名が明記されているか

上記の点をしっかり確認しておきましょう。

様式記入・添付書類の準備(1ヶ月以上かかるケースあり)

研修の確認が済んだら、いよいよ再届出書類の作成と提出に進みます。

各地方厚生局のホームページには、2024年改定に対応した最新版の届出様式(様式1号〜3号など)が掲載されています。

必ず最新版を使用してください。

提出時の基本セット

・小児研修修了証(有効期限内・内容要件を満たすもの)

・医院体制図(診療時間、職種配置、管理者の配置など)

・医院の基本情報(名称、所在地、開設者、管理者)

・該当する様式への記入・押印

・必要に応じて写しの控えや返信用封筒(郵送の場合)

注意点

・提出方法は郵送または持参が一般的ですが、地域によって異なるため管轄局の指示を確認しましょう。

・記載ミスや書類の添付漏れがあると、再審査となり受理までに1か月以上かかる場合もあります。

提出後は、控えを保存し、受理状況を厚生局に問い合わせることも有効です。

不安がある場合は、歯科医師会や保険医協会のサポートを活用しましょう。

この3ステップを抜け漏れなく行えば、口管強の算定資格を確実に再取得することができます。

特に、「今からでも間に合う」ことを理解し、迅速な行動が医院経営の安定につながります。

ORTCの動画では、口管強について詳しく解説しています。

制度変更にも確実に対応していきましょう。

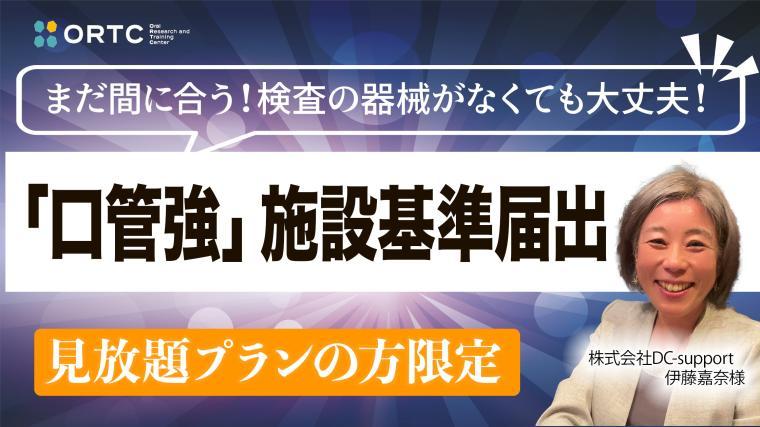

セミナータイトル:まだ間に合う!検査の器械がなくても大丈夫!「口管強」施設基準届出

講師:株式会社 DC-support 伊藤嘉奈

「まだ間に合う!検査の器械がなくても大丈夫‼︎ 「口管強」施設基準届出」

要注意!「小児の心身の特性」研修の落とし穴とは?

再届出において、多くの歯科医院がつまずいているのが「小児のう蝕管理および心身の特性に関する研修」の要件です。

これは2024年の診療報酬改定で新たに設けられた施設基準であり、旧「か強診」や「外来環」の時代には求められていなかった内容が含まれています。

口管強の算定を再開・継続するには、この研修を有効期限内に、内容要件を満たした形で修了していることが必須条件となります。

一見ハードルが高く感じられるかもしれませんが、必要なポイントを押さえれば、十分に対応可能です。

以下の2点を中心に、特に見落とされやすい落とし穴を解説します。

改訂で新設された必須研修(内容:発達障害・う蝕管理)

2024年の診療報酬改定では、「小児の心身の特性に関する内容を含む研修の修了」が、口腔機能管理体制加算の施設基準として明記されました。

この要件では、小児のう蝕管理だけでなく、発達障害や医療的ケア児など、特別な支援を必要とする小児への対応力が求められています。

以下のような内容を含むことが研修要件として重要です。

・発達障害児(ASD、ADHDなど)への対応

・医療的ケア児への処置時の安全管理

・非言語的コミュニケーションや保護者支援のあり方

・小児の行動特性や心理的配慮に基づいた対応手法

・最新のう蝕管理・予防に関するガイドライン

注意すべきは、「小児歯科セミナー」や「予防管理研修」などの名称があっても、それだけで要件を満たすとは限らない点です。

研修修了証や講義概要に「心身の特性」への具体的な記述があるかを、必ず確認しましょう。

有効期限があるため、過去の受講だけでは不十分

もう一つの重要な落とし穴が、「有効期限の存在」です。

多くの歯科医師が過去に小児歯科関連の講習を受けた経験をお持ちですが、今回の再届出に有効とされるのは、原則として「過去3年以内」に受講した研修です。

つまり、2022年5月以前に修了した研修では、書類上「期限切れ」とみなされ、再届出の際に不備として返戻されるリスクがあります。

さらに、受講から3年以内であっても、講義内容が施設基準に適合していない場合(例:「心身の特性」に関する項目が記載されていないなど)には、届出が受理されない可能性があります。

「修了証があるから大丈夫」と安心せず、その日付と内容を必ずチェックしましょう。

今からでも間に合う対応策としては、2024年改定に完全準拠した内容の研修を新たに受講することが確実です。

まとめ

2025年6月以降、みなし口腔機能管理体制加算(口管強)の制度は完全に終了し、再届出が完了していない歯科医院は算定資格を失った状態にあります。

すでに返戻が発生しているケースも報告されており、医院経営にとっても見過ごせない問題です。

本記事では、再届出の手順や研修要件、落とし穴となるポイントについて詳しくご紹介してきましたが、最後に強調したいのは、「とにかく出せばいい」ではなく「通る届出を作る」ことが最重要という点です。

たとえ提出しても、

・小児研修の内容が不十分

・修了証の有効期限切れ

・書類の記載漏れや体制図の不備

などがあると、届出は不受理や差し戻し、返戻の対象となります。

審査には通常2〜4週間かかり、不備があれば再提出でさらに時間を要するため、出し直しが発生すれば、算定できない期間が長引くリスクがあります。

だからこそ今必要なのは、

・自院の届出状況の正確な確認

・最新要件に合致した小児研修の受講

・必要書類を整えたうえでの「通る届出」の作成

この3点を丁寧に、かつ迅速に実行することです。

自院での対応に不安がある場合は、歯科専門の動画やセミナーを提供しているORTCも活用しながら着実に準備を進めましょう。

ORTCで、歯科医院の業務効率をさらに底上げ!まずはお気軽に無料相談してみませんか?

動画で学ぶ|歯科セミナー&歯科動画学習サイト-ORTC

参考文献

https://jm-academy.jp/contents/columns/m1_7860alkj

https://3tei.jp/news/bw_d3oQb

https://iocil.jp/column/0649/

https://tobata-da.jp/wp-content/uploads/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E7%99%82%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E6%94%B94.pdf

https://www.guppy.jp/dh/og/dh-knowledge-16/

Q&A

Q1.口管強とはなんですか?

A.正式名称を「口腔機能管理体制強化加算」といい、2024年6月の診療報酬改訂で新設された制度です。これは従来の「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)に代わるもので乳幼児から高齢者まで生涯にわたる口腔の健康管理を評価する加算です。

Q2.口管強が算定できるのは、いつまでですか?

A.か強診届出済みの歯科医院は経過措置として、2025年5月31日までの間に限り、口管強の届出は不要でした。しかし6月以降も口管強を算定したい場合、書類の再届出などが必要になります。再届出がされないと施設基準が失効し、算定できなくなります。

Q3.口管強のメリットはなんですか?

A.主なメリットは予防ケアの頻度が増え、よりリーズナブルに受けられるようになること、また重症化の予防や地域連携が強化されることです。

Q4口管強の施設基準はどのようなものがありますか?

A.歯科訪問診療の実施、歯科医師、歯科衛生士が一定数配置されていること、過去1年間の歯周病安定期治療や重症化予防治療の回数など様々な点から評価されます。

歯科衛生士ライター 東雲あや

歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。

無料会員登録

無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。

ORTCPRIME

月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。

ORTC動画一覧

ORTCセミナー一覧

まずは無料会員登録

こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。

会員登録はこちら

ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!

登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。

こちらの動画もおすすめです

こちらの動画もおすすめです “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』

“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―

歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ― 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること

虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド

「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?

人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか? 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)

部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ) 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)

長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線) 補強線を入れて義歯修理

補強線を入れて義歯修理 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり

続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案

続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案